「令和のノストラダムス」の正体|26年の時を経て蘇った予言パニックの皮肉

メディアが生み出した「平成 vs 令和」予言対決

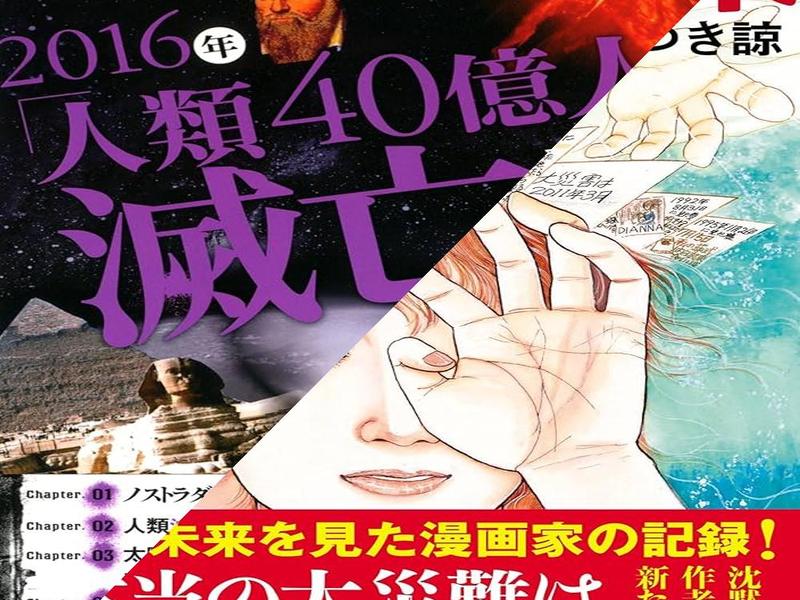

「たつき諒 = 令和のノストラダムス」

この図式で報道することで、メディアは意図せず26年前の記憶を呼び覚まし、現代の予言パニックに歴史的権威を与えてしまったのである。

平成の予言王 vs 令和の予言者:その落差の激しさ

五島勉(1929-2020):週刊誌ライターから予言王へ

五島勉氏は東北大学法学部卒業後、『女性自身』の創刊時からライターとして活動。1973年に祥伝社で『ノストラダムスの大予言』を出版したプロのルポライターだった。

五島勉氏の『ノストラダムスの大予言』(1973年)はシリーズ累計600万部を超えるベストセラーに。テレビや雑誌では連日の特集が組まれていた。

たつき諒(70歳):漫画家から偶然の予言者へ

一方、たつき諒氏は1999年に発表した短編エッセイ漫画『私が見た未来』で、夢の中で見た未来の出来事を「夢日記」として記録し、それをもとに作品としてまとめた漫画家である。

手法の決定的違い:計算 vs 偶然

五島勉の「計算された恐怖」

つまり、五島勉は職業ライターとして商業的に予言本を執筆していた。

たつき諒の「無自覚な的中」

対してたつき諒氏は、東日本大震災を予言したとして話題になった後、絶版となっていたが、2021年に『私が見た未来 完全版』として再刊されると注目が集まった。

彼女の場合、意図的に予言本を書いたわけではなく、結果的に的中してしまったのである。

社会への影響:昭和の本格的パニック vs 令和の軽薄なバズ

1973年の重厚な恐怖

『ノストラダムスの大予言』は、オイルショックや公害問題の顕在化による社会不安を背景に250万部の大ベストセラーとなり、映画化もされた。

実際の駆け込み行動(1999年):

- 1999年を前に「どうせ地球が滅びるなら働く意味がない」と考え、仕事を辞めて田舎に移住する人が続出

- 退職金で旅行に出る人も多数

- デイリーポータルZの調査では「1999年6月に第一子を出産した母親が『この子は1ヶ月しか生きられない』と真剣に悲しくなった」

- 祥伝社が1999年7月だけ警備員を雇った(抗議されることを恐れて)

- 調理師専門学校を辞めてその後消息不明になった人も

2025年の表面的パニック

現在の「7月5日パニック」の駆け込み行動:

- 鈴木おさむの「息子と東京脱出宣言」

- ホリエモンが目撃した「羽田空港の異常な混雑」

- 航空便減便(香港・米子空港)

- 防災グッズの売上増加(台湾では「飛ぶように売れている」)

- 鈴木おさむのテレビ番組企画がNG(局から「振り回される人が増える」として)

最も皮肉な違い:予言が外れた後の対応

五島勉:素直な謝罪と反省

五島勉氏は2019年、フジテレビ「Mr.サンデー」で「子供たちに謝りたい。子供が読むとは思っていなかった」と謝罪した。

1999年直前の朝日新聞インタビューでは翻訳についても説明し、「『7の月』は原語から9月とも解釈できますし、1999年と7ヵ月とみれば2000年7月ともとれます」と軌道修正を図っていた。

たつき諒:日付修正で延命

一方、たつき氏は6月に発売された自伝などで「7月5日」に何か起こるわけではないという趣旨のコメントを出しているが、7月の災害予言自体は取り下げていない。

最大の皮肉:メディアが作った「再来」

興味深いのは、五島勉とたつき諒を比較したのは当人たちではなく、メディアだということだ。

メディアが「ノストラダムスの再来」として報道することで、たつき諒の予言に歴史的な重みを付与し、現代の予言パニックを演出してしまったのである。

五島勉の呪縛:なぜ日本は予言に踊るのか

地下鉄サリン事件など一連のテロ事件を起こしたオウム真理教は、五島が紹介した形でノストラダムスの大予言を信じ込んでいて、それが彼らの終末観を促進したという見方もある。

五島勉の影響は単なるエンターテインメントを超え、日本社会に「予言への脆弱性」を植え付けた可能性がある。

令和の教訓:メディアが作る「歴史の繰り返し」

今回の騒動が示しているのは、メディアが過去の出来事と現在を安易に比較することで、人工的な「歴史の繰り返し」を演出してしまう危険性である。

「令和のノストラダムス」というフレーズは、たつき諒が意図したものでも、五島勉が望んだものでもない。

それはメディアが生み出した虚構の系譜なのだ。

本気度の圧倒的格差:人生を棒に振る vs ちょっとした話題

1999年の駆け込み行動は文字通り「人生を棒に振るレベル」だった。仕事を辞め、学校を中退し、退職金を使い果たし、真剣に「最後の時」を迎える覚悟を決めた人たちがいた。

2025年の駆け込み行動は「ちょっとした話題レベル」に留まっている。鈴木おさむの東京脱出も週刊誌のネタっぽく、防災グッズ購入も「まあ無駄にはならない」程度の軽い気持ちだ。

この落差は何を意味するのか?

26年で変わったもの、変わらないもの

情報の消費速度:昭和の重厚 vs 令和の軽薄

1999年は「携帯電話もインターネットもない時代」(当時の証言)で、五島勉の本が唯一の情報源だった。だからこそ、その影響は深く、重く、人生を変えるほどの力を持った。

2025年は情報があふれかえるSNS時代。たつき諒の予言も「バズる」ものの一つに過ぎず、すぐに次の話題に移っていく。情報の軽薄化が、パニックの軽薄化を生んでいる。

予言への距離感:学習したのか、麻痺したのか

日本人は26年間で予言との「適切な距離感」を覚えたのだろうか?それとも、情報過多で感覚が麻痺しただけなのだろうか?

1999年の体験者たちは今、2025年の予言騒動を苦笑いで見ているかもしれない。「あの時の俺たちは本気だった」と。

メディアの進歩と退歩

皮肉なことに、メディアリテラシーが向上したはずの現代で、メディア自身が「令和のノストラダムス」という虚構の構図を作り出している。

情報の受け手は賢くなったが、送り手は相変わらず煽っている。

結論:26年間で日本が学んだこと、学ばなかったこと

五島勉は最終的に自分の影響を反省し、謝罪した。たつき諒は日付を修正したが、予言は継続している。そして日本のメディアは、相変わらず予言を「エンターテインメント」として消費している。

26年の時を経て、日本人は予言との付き合い方を学んだのだろうか?

答えは複雑だ。表面的には「軽く受け流す」ようになったが、それが成熟なのか、感覚の麻痺なのかは判然としない。

ただ一つ確実に言えるのは、1999年の本気度は、もう二度と戻ってこないということだ。

それが良いことなのか、悪いことなのか——7月6日の朝、私たちはその答えを知ることになる。